为何鸭 昨天 来源于北小河FM ,作者北小河FM

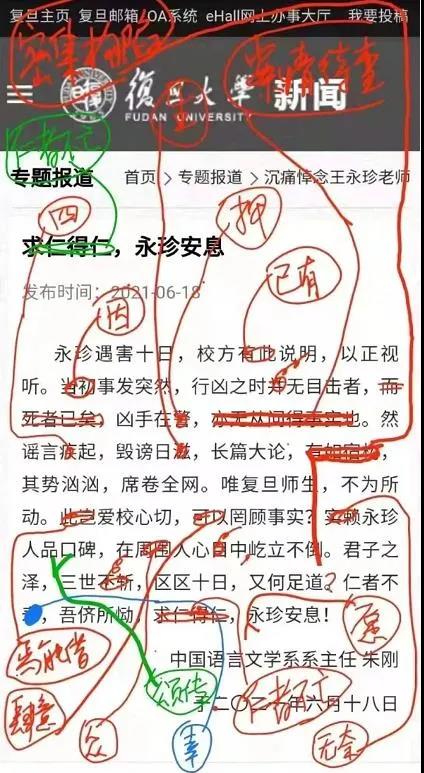

复旦中文系主任竟在同事被杀后称其“求仁得仁”,按照现代语境的理解,这是暗指数学系王永珍死得其所,正遂了死者意愿。

无论怎样理解,这篇短短的“求仁得仁”悼文引发了舆论狂欢,以至于体育老师都来给复旦中文系主任朱刚改作文了。或许,这次朱教授翻车会让人们看清中文系教育的真实面目。 我们的语文教育出了什么问题?为何堂堂复旦中文系主任会语句不通、典故误用?我们的年轻人还能写出语句通顺达意的文字吗?

【本期话题成员】 方玄昌,70后,科普作家,资深科学编辑,毕业于吉林大学环境化学专业张碧,80后,语文校外培训从业者,毕业于北京大学国际关系专业大河孙,80后,北小河FM主播,毕业于华中师范大学生物系

【时间轴】 01:48 “求仁得仁”悼文不及初中生水平06:42 有的中文系学生的语文水平堪忧09:08 中文系的圈子现象15:43 朱刚悼文忘了语文的初心21:39 朋友圈不是语法外之地25:26 文字工作者应该有语文洁癖29:25 如今的语文教育不重视语法了33:55 以前的图书出版写作属于精英创作45:15 谈谈网络文学

50:21 资本进入写作会有什么结果53:06 中小学作文教育是什么现状01:04:48 绘本太多带来的隐忧

【后期制作】王立冰

【内容概览】大河孙:张老师是语文教育的从业者,待会可以多聊一聊目前的语文教育是一个什么样的状况,以及目前的语文教育会不会克服像朱刚教授发生的这种问题。

看到朱教授这篇文字,我直接的感觉是,他怎么会写这种东西,他没有说人话,普通人听不太懂。以及他是不是背离了语文的本意?

方玄昌:我觉得他这篇文章倒还没到不说人话的地步。我只是觉得作为一个中文系的主任,一个教授,他的水平太差,差到了停留在初中一、二年级水平。我们小学就开始学古文,我觉得一个初中低年级学生写出这样的东西也正常,但初三、高一再写出这样的东西来,我肯定是不会给他及格的。

但他是一个大学教授,而且是教中文的教授,反差太大了。我之前也给小朋友讲过写作,写作的大忌朱刚这篇文章全有。比方说最大的问题,他言之无物,其次是语无伦次,通篇没有逻辑可言。再就是基本的文采不具备,最基本的语文功底不具备,这让我很意外。

张碧:刚才方老师说的情况,跟我们在教学中遇到的情况非常像。第一,我对这篇文章的感受是,第一眼看上去写得有点水,朱刚老师现在这个身份呈现出这样一个作品,而且是放在复旦官网上,和大家对他的期待不太匹配。

其实我们有很多的例文,比如说丰子恺写过一篇文章《怀李叔同先生》,这篇文章还曾是中学考题,写得非常简单,都是大白话,列举了很多事例。人物的基本特点写得非常突出,这时候大家的观感就非常好。朱刚教授这篇文章通篇都在发感情,没有任何具体的内容,没有一句落到实处。

通篇发议论也不是不行,这一类文章的有2个巅峰,第一个是南朝时期,就是纯粹的炫技,符合语言美也行。第二类是唐朝的墓志铭,连篇累牍几万字的那种,让人感觉到舒服,有一点享受感,这个是人们认可的一点。

朱的文章违反了这样几个点,又恰恰是在高考和中考的时间点上,也是人们对于语文、作文这种话题比较关注的时间点上,所以自然受到了大家的非议。

方玄昌:这原本是朱刚一个人的事,但后来发现复旦还有另外几个教授,居然跳出来,其中有一个教授是以前跟我打过交道的,媒体人出身,还跳出来为朱辩白。这种辩解实在是太无力了,只能彰显出复旦大学其他教授水平跟朱一样差。

由此引发了我另外一种思考,那就是在我从事新闻报道这么多年,接触过大量的中文出身的学生,我自己带过好几个,结果让我失望。这几个学中文的孩子,文字基本功实在太差,写作水平基本上停留在我初中水平。张碧:中文系的一个教学目标不是培养作家,他们是培养研究者。

方玄昌:但最起码的文字基本功应该有。我带过的几个学中文的记者普遍存在这个问题,他们在大学4年里把语文的基本功都还给中学老师了。我周围的记者里面有各种各样专业出身的,他们的文字基本功也不一定那么好,但总不至于差到那个地步。恰恰是几个学中文的,他们文字的基本素质之差让我诧异,很明显达不到初、高中水平,但他们却有硕士学位。就算中文系并不是培养作家的,而是去做古籍考证,或者比较文学等,但总不至于把自己中学里学的文字基本功都给废了。

张碧:其实您高估了他们中学的文字水平,那时就不太行。

图片:网络

方玄昌:文字水平实际上最终决定于你的逻辑能力,我周围有人跟我说,许多时候正是逻辑能力比较差的人去学了中文。

张碧:复旦为什么会有一些教授来维护,其实中文系有个圈子,准确说是文学专业有个圈子,就是大家互相维护。包括之前的贾浅浅事件,一旦出事,马上会有文学圈的人出来维护。

第二是文学圈有一个习惯,就是不允许其他人评论,尤其是不允许社会人士去评论,这个是非常典型的圈子文化。你看贾浅浅事件出来之后,有一个诗人伊沙为贾浅浅作《致愚众》,就是说你们今天正在嘲笑的那些诗人,他写的作品将来会进入教科书里,所以在他们的自我认知中,他们可以互相评价,但你们作为社会大众不能评价。

华中师范大学文学院教授戴建业讲了一句话,就是说为什么这些人不会去批判同行?因为多一事不如少一事,这就是圈子文化。大河孙:目前在学术界,我只看到清华大学哲学系肖鹰教授发了好几条公众号文章来批评朱刚。这个圈子可以被淘汰了,非常封闭。

张碧:他们会自我隔离,感觉你们都对我不好。第二个问题就是从报志愿的角度,中文系很多人是被调剂去的。我们当年上大学的时候,更优秀的学生更多是倾向于那些能挣钱的专业。第三,为什么你会认为那些理科生学新闻更好一点?新闻语言是一个特别强调逻辑和基本顺序的写作,学校里会讲,但考试不考,因为我们现在的中高考都不会把它作为一个考点,作文也不会考,你说谁会重视、谁会去训练?所以他不会强调简单、直接、清晰、明了地反映事情。

大河孙:朱刚这个事件的问题在于,不光是说网民去狂欢、去挑错了,而是说他真的忘了写作的本质,你要把信息传达给受众,让受众能够理解你要表达的信息或者是思想,这样病句、错误连篇的东西,信息不准确,传达不到受众那里。从古人发明结绳记事开始,人家是要传达信息的,你成中文系教授了,复旦的中文系还是在全国排前几名的,竟然忘了文字是干嘛用的。现在都讲“不忘初心,方得始终”,你忘了初心,还哪有什么追求。

张碧:语言来传递信息,这是我们最早对语文、对文字的基本认识,就是实用。

文学圈里有一部分人,他们信奉的是“我怎么想,我就怎么去呈现我的语言,不是为了服务于读者”。比如说去年浙江省高考作文《生活在树上》引发的讨论,其实它代表的是一个文学流派。他们这些人对文学的认知不是在于传递信息,而在于表达我怎么想,以及我认为我怎么想。

当时那篇文章出来以后,有一些圈里的人会批驳那些批评这篇文章的人,说你们看不懂文章的时候,为什么不检讨一下你自己?你应该检讨一下自己没文化。把这个问题上升到批评读者的角度,这在文字传递信息的认知中是不可接受的。

还有一些人说连中小学作文都要迎合读者,就像我刚才讲的诗人伊沙的这种定位,你们是愚众,你们不配跟我们讨论文学,你们应该仰视我。

方玄昌:这么看的话,文学圈跟安定医院里面那个圈子高度重合了。

我说朱刚的这篇文章是对不住自己的脸面的,朱刚的水平差到了他根本不知道自己有多差的地步。作为一篇悼文,他应该对死者有一个准确的评价,或者是描述死者生前所做过的重要的事情,或者是把死者一生闪光的点体现出来。我们就拿历史上关天培和葛云飞死掉的时候,林则徐写了一副对联来追悼他们,短短几十个字就把这两个人的闪光点写得非常好,“六载固金汤,问何人忽坏长城,孤忠空教躬尽瘁;双忠同坎壈,闻异类亦钦伟节,归魂相见面如生”。即把这两个人最闪光的一面凸显给大家,因为有传说关天培、葛云飞死掉的时候,把刀戳在地上人没有倒,侵略者看到他这个样子也是很钦佩的。

大河孙:所以我也不太同意那些辩驳。其中一个辩白是,朱刚只是发了条朋友圈,并不是正式发表的文字,只是被复旦挂到官网。但是你写朋友圈难道就这么随意吗?如果朋友圈这么随意的话,你绝对也不是个严谨的人。

方玄昌:在朋友圈也要尊重自己的文字,对文字要有起码的尊重。

苏轼的《前赤壁赋》写出来的时候,他是隔了大概1年左右,才拿出来,当时他是半写文章、半练书法写下来的,《后赤壁赋》也是写完之后隔了一段时间才示人的。当时写完之后,他实际上就是写给自己看的。大河孙:朱刚教授就是研究苏轼的。

方玄昌:一个人的文字实际上是其思想的反映,一篇文章好坏跟作者的成熟度有关系,随着对人生认识的加深,文字会变得越来越严谨。

张碧:对语言的严谨和追求就是一种人生追求。以我为例,我有语言洁癖,就是没有办法容忍一些语言上的常见瑕疵,一句内有同一个词重复就不能容忍。第二是标点的乱用不能接受。还有像每段开头,每段同一个位置不会出现同样的用词和标点。这是一种语言洁癖。

那么这种语言洁癖从哪来?是一种自我追求,一种自我要求,因为我们那一代人,我们老师对我们有长期严格的训练,比如“的地得”使用,从70年代到90年代,我们整个语文教学在小学阶段特别强调这些词汇功底。

再看00年之后,会发现整个教育方式的转变,第一是对过去教学方式的抛弃;第二是教学要求的降低,特别表现在语言学方面,把语言、词汇、语法、标点、词义等问题放在了次要位置。在北京这些大城市,考试也不怎么考,要求也不怎么强调,书写的时候那就乱七八糟。现在的教学方向从原先的语言学方向转向了文学方向,北京等大城市的语文教学,更倾向于建立在文学层面了,而很大程度上摒弃了原先的语言学基础。你会看到中考考语言基础的部分加在一块,也没几分,北京市高考中的相关部分不过5分,全国高考也只有十几分。

大河孙:语言第一是要表达信息、传递信息,第二是需要让你的文字优美起来,尤其是需要情感共鸣的时候,你需要把文学感染力发挥到极致。我们中国文学史上好的作品不计其数,但是现在我们审美的水平能达到什么程度,可能也值得讨论一下。

张碧:讲一下我的感受,就是近两年我们市面上的文字作品以及相应的文艺作品质量在下降。整个中国的出版物高峰出现在1980年代到1990年代,基本上可以以2000年划界。

1980年代到1990年代出版的一些连环画,是我们最精华的一批工匠人士做出来的。那个时候有一个广播节目叫“阅读和欣赏”,当时30本,我爸爸买回来给我,是那个时代的一个浓缩,我们很多人早期对于文字、对文学的认识是通过这套节目来的。方玄昌:我小时候所在的位置太闭塞了。我接触最早的是上海出了2本杂志,一个叫《黄金时代》,还有一本叫《青年一代》,1980年代的时候,上面许多文章都是伤痕文学。他们是言之有物的,因为都有惨痛的生活体验。

张碧:比较有代表性的读物,就是今天小孩一定会看的《上下五千年》和《世界五千年》。第一版《世界五千年》出的是5套书,是由作家段万翰写的,就是世界历史的小故事,非常优秀的故事,可以作为今天作文的标准范本。现在要么是摘抄这本书的,要么就是自个儿写一篇很干巴巴的。

举一个例子,段万翰先生写查理大帝怎么去普及文化。一开始他的入场是有2个传教士在市场上卖知识,普通老百姓又不识字,他们听说有人卖知识,觉得很可笑。这个事情引起了查理大帝的注意,把这几个传教士引过去了,让他们来开学校教育学生,由这个事情来介绍查理大帝是怎么重视文化教育的。由故事引入,而且是一个非常奇特的故事,与现实生活有着巨大反差的故事,把闪光点呈现出来。现在很多新版也借用了这个故事,要么一笔带过,要么就是抄他的。所以我说在1980年代,文学是一批有专业素质的人来创造的。

第三个体现在影视作品的台词上。比较有代表性的是1990年代的《三国演义》,台词剧本是由4位作家同时写的,文白夹杂,但文得又不让你讨厌,白得又不让你觉得粗俗,又能够传递原先作品的精义,这个水平就非常高。这一代的电视作品就相当于大众媒体,它作为一个文字审美的传播工具,水准很高,也带动了那一代人。你看现在的大众审美,我们这一代的作家和编剧是什么水平?“父皇自幼喜欢三弟”这种错误出现了。

大河孙:现在出版业是要讲究工业化生产的,是个流水线产品,而不是以前那种作品创作,可能找几个学生不管是拼凑还是翻译就出来了。

比如说翻译,以前那些人真是有追求的,每一个字是要推敲出来的。我们知道傅雷一天翻译一、两千个字,那时候没有电脑,只能用手写,效率肯定相对低一些。现在有谷歌翻译,也有电子词典,一天可能到五、六千字甚至上万字的效率。但实际上他们的翻译结果是完全不一样的。傅雷翻译《约翰·克里斯多夫》的时候,第一句“江声浩荡,自屋后升起”,许渊冲译作“江流滚滚,震动了房屋的后墙”,韩沪麟版本为“屋后江河咆哮,向上涌动”,天津版本的译者干脆不译这一句。方玄昌:我看过几个版本的《包法利夫人》,不同版本翻译出来差别挺大的,但每个版本都很好,都可以代表那一辈人的追求。

张碧:我翻译过两本书,我太太现在经常翻译,英文翻译这活太累,不挣钱,1000字现在的市价才几十块钱,最高的也就100来块钱。翻译要真细致的话,你还要去查资料,今天的流水线做的东西实在是不能比。

方玄昌:今天认真翻译的人常常是业余的,他们如果喜欢一本书,拿到这本书的翻译权会很高兴,就很认真,花很长时间来逐字逐句翻译。反而业余的译者会把它当成作品。

现在网络文学有些人1年可以挣几千万,资本进入了写作行业之后,把文字水平整个都往下拉了,它跟另外一个方向是形成对照的,那就是资本进入技术,它会促使技术一日千里,发展得更快、更好。我觉得这种现象值得分析一下,我们有没有可能创造出一种机制来,能够让资本进入文字领域之后,让文字变得更美、更讲究。张碧:早年我曾经在出版行业工作很短的时间,当时这个公司曾经想给一些作家股份,我还记得当时宣传语是“坐在金堆上写作”,不过实践这么多年也没实现,这是挺难实现的一件事。还有一个原因就是技术层面的,就像你刚才说的优秀的作品,优秀的文字语言,它需要有信息,需要有知识,需要有生活体验,需要前期的语言训练才能出来,培训周期太长了。

方玄昌:资本进入技术行业,会促使技术与商业的结合,让整个社会快速往前走,技术会变得更成熟。培养一个大工程师,培养一个大科学家,所需要的训练时周期会更长,而文字的训练可能相对还可以短一点。我这边培养一个记者,对TA的文字下点功夫,不至于给TA一直在改病句,一般是半年到3年就够了。培养一个科学家、工程师可能需要20年、30年。

大河孙:我举个目前的例子,我们家小孩现在上三年级,以前刚开始写作文好像还比较有灵气,去年还写了作文《我是个正常的孩子》,我在朋友圈发了一下,然后很多人还觉得挺好,写得很接地气,是有真实想法的,比如说他就不喜欢上学,不喜欢吃学校里的午餐。后来写的作文就有应付的感觉,加上孩子大了有隐私观念,我也就不发朋友圈了。总之他的作文没有以前有料,没有那种实质表达的东西了。

我看到张泉灵都在代言作文课了,有套路,开头怎么写,哪些词不能用,哪些词能用。我跟同事也聊过,他说上个作文培训班可能还是有用的,但是我觉得阅读量很关键,当你阅读量少了,你怎么可能写出好作品来呢?使用套路可能应付考试有一点点用,但是肯定不是长远的途径。

我三年级就读金庸小说了,《神雕侠侣》是我读的第一部小说,当时很多字不认识,但是我对金庸的写作习惯印象很深,比如说某某“心中一凛”,我就特别关心怎么这样用,这都是潜移默化的东西。张碧:我们现在都特别强调阅读,但是我可以跟你这么讲,你讲的阅读和我们今天小孩讲的阅读不是一回事,为什么你读了书记住了,今天绝大部分学生读的书记不住。他们读的东西没有任何留存,它是空的,每次都是前进后出。我自己小的时候,因为条件有限,我们家的书也没那么多,我会把所有读的书记得非常精确。

方玄昌:我在暑期给小孩子讲作文课,也会跟他们讲一些基本道理,他们就很吃惊,你怎么能记住这些东西?我举了一个例子,我说金庸15部小说里面只用了一个歇后语,在《鹿鼎记》临近尾声的时候,韦小宝被降级了,他贡献出了从台湾那边贪污回来的银子来赈灾,康熙跟他说了一句话,我们就外甥打灯笼——照旧。我说你们可以查一查看,还能不能找出第二个来,我相信你们是找不出来的。

当时我跟小朋友讲,你们老师上课给你们讲作文课,会要求多用成语,多用典故,我这是一种更高的要求,成语要少用,典故要慎用,歇后语不能用,这是我对小孩子的要求。典故应该尽可能慎用,用得好是会给你增色的,但常常会用不好,那就会变成不当类比,容易陷入个逻辑的困境。张碧:我现在特别头疼的是我们家小孩的玩具太多了,没有任何一个玩具是专注的。我们家的绘本也太多了,所幸的是她会把一些绘本读得特别熟,甚至能让我给她读几十遍。

现在怎么办?对于很多家长来说应该减少供给,包括你的学习供给,包括你的娱乐供给,包括你生活上的供给,减少了它才能专。很简单,现在家里所有的书全撤了,就让TA看一本书。大河孙:刚才方老师讲到滥用成语、滥用典故这样的事情,我觉得正好用到朱刚这个事情,他就是滥用典故,“求仁得仁”不就是这样滥用来的?这次盲目炫技引发了一场网络狂欢,而对于他来说,对于复旦来说,这只能是羞辱性的。

另一个层面看,他把中文系的圈子给砸坏了,捅破了一层窗户纸或者说是皇帝的新衣。方玄昌:我早先跟周围朋友说,我带过的中文系出来的学生,调教他们的语言基本功异乎寻常地困难,很多人是不相信的,这一回我估计他们会相信了。